◇

今まで生きてきて、野生の動物に襲われたことがあっただろうか?

――と、頭の片隅で走馬灯のように過去が巡っている。

パッと思い浮かんだのは近所の野良犬だった。ほんの小さい頃、ユウヤは怖がって俺の後ろに隠れて……俺はその時どうしたんだったか。

「ユウト……来世もおれの弟になってね……」

「何言ってんだ、おい諦めるな」

「あ、諦めたわけじゃない、けど……」

俺の隣には足を痛めたユウヤ。目の前には、見たこともない巨大な獣。そして――そいつは踏み出し、カオルさんにとびかかった。

「カ、カオルさん――っ!」

思わず駆けだすが、もう間に合わない。その鋭い牙が、カオルさんの喉元に食らいつく……。絶望的なその瞬間は、しかし訪れなかった。

「――カオル、危ない」

それもまた、聞きなれた声。

木々から飛び出して現れたのは、……シズクさんだった。

「――わっ!」

シズクさんがカオルさんの腕をつかんでグッと引き寄せ、間一髪、獣の牙はただ何もない空間に噛みついただけだった。

「あ、ありがとう、シズク」

二人が視界から消えたからか、獣は次に俺たちに狙いをつけた。シズクさんの登場に驚いている暇もなければ、迷っている暇もない。俺は咄嗟に足元の枝を拾いあげる。

――来る。

「ユウト……!」

俺は踏み出してユウヤから離れた。狼が低く喉を鳴らす。飛び掛かる動きを慎重に見極め、身をかわすと距離をとる。……避けられた。まずは一息つく。図体がでかいからか、動きにそこまで素早さはない。

狙うのは目だ。木の枝で致命傷を与えることなどできそうにないが、目を傷つければ、追ってこれなくなるかもしれない。

そう考えたのもつかの間、次の攻撃が来る。それをかわすので精一杯で、中々狙いに行けない。牙や爪に少しでも当たれば、終わりだ。最悪の結末が頭をよぎると、攻め込んだ動きができない。

だがこのままじゃ、俺もユウヤも、カオルさんたちも――みんなあいつに喰われてしまう。

そんなのは、ごめんだ。

「ユウト、危ないッ――」

迫る爪に頭をそらした時、そのきっさきが顔すれすれに宙を切り裂いて――俺のメガネを弾き飛ばした。

「――っ!」

一気に視界がぼやけ、何も見えなくなる。俺は飛び退った。

これじゃ目を狙うどころか、爪や牙を避ける事も難しいだろう。

「大丈夫? ユウトくん」

間に再び割り込んできたのは、よく見えないがシズクさんだ。噛みつこうと開いた狼の口に太い枝を挟んだらしく、動きをけん制している。

「……?」

その姿を見ながら、視界がどこか奇妙なことに気が付いていた。

色……ではない。視界をぐるぐると光や波のようなものが漂っている。万華鏡でも覗いたかのような、不可思議に歪んだ視界が俺をふらつかせた。

「なんだ、これ……」

「ユウトくん、よく見て」

シズクさんが俺の方を見ずに言う。

「何か、見えるんでしょ?」

「み、見える、というか……」

俺は目を凝らした。頭が痛くなってくるような混沌とした視界の中で――その狼の、額が気にかかる。

目の上のあたり、一点を中心に、波が渦を巻いて吸い込まれ、闇へと落ち込んでいる、ように見えていた。

「額に――何かあるのか……?」

呟きが漏れる。闇と……光。この状況において限られた情報が結びついて、小さな閃きが生まれる。

光。

「ユウヤ、さっきの光をもう一度……あいつの額を狙って出せないか?」

「さ、さっきの⁉ や、やってみる、けど……」

我ながら馬鹿げた思い付きだと思った。この謎めいた状況で……万に一つの奇跡に、頼るしかない。神頼みは嫌いだが、もうこうなってしまっては仕方がない。

シズクさんが狼にくわえさせた枝がバキッとかみ砕かれる瞬間、シズクさんはひらりと身をかわす。

狼の紅い眼は俺を捉えている。駆けてきて迫る牙を左に避けたが、ゆがんだ視界で捉えそこなった木の根に俺はけつまずいた。体勢を立て直せず、俺は地面に腰をついた。

獣が俺にとびかかってくるまで、一刻の猶予もないだろう。見上げたその背後で空が青く、日の光に目が眩んだ。

もうよけられない。ここで終わりか、それとも。

「ユウト――ッ!」

すると一条の光が横から走って、獣の額を貫いた。それと同時に獣はよろめき、その喉からつんざくような咆哮が漏れる。

狼は大きくふらつき、そのまま足を折って地に伏した。明らかにそれは攻撃として効いている様子だった。神頼みが功を奏したらしい。

光のやってきた方に目をやると、ユウヤが手を伸ばして肩で息をしている。

「いまのうちに、逃げるよ」

声に振り向くと、シズクさんは俺の手をとってひっぱり起こし、メガネを差し出してきた。拾ってくれたらしい、割れてはいないようだ。メガネをかけると、視界は元通りになる。……あの視界は、なんだったんだ?

「なんとかなったじゃん」

「そう、だな……」

いろいろ聞きたいことがある。なぜシズクさんもここにいるのか、この意味不明な状況……それに、俺のこの奇妙な「目」について、シズクさんはなにかを知っているんじゃないか? でも今はそれをじっくり聞いている暇はない。

「はやくはやく!」

とカオルさんがユウヤをひっぱろうとしている。俺とシズクさんが走って近づいていくと、ユウヤは歩こうとして顔をしかめているところだった。

「いたた……歩けないよ……」

「足を怪我してるの?」

「俺が背負おうか」

ちらりと後ろを確認すると、獣は立ち上がろうとしてもがいている。どれくらいの猶予があるか分からないが、それでは速度に限界があるし、じきに追いつかれてしまうかもしれない。

「ん……?」

ユウヤの声がして見やると、ユウヤの身体を淡い光が包んでいた。

「どうした?」

「な、なにこれ?」

本人もよくわかっていないらしく目をみはっているだけだった。ふわふわと光が漂い、やがて消える。

そしてユウヤは一歩踏み出して、声を上げた。

「あ……あれ? 足が痛くなくなった! なんで!?」

その場でぴょんぴょんと跳ねるユウヤの隣で、自分の手のひらを不思議そうに見つめているカオルさんがいた。

「……怪我が治せる、のかも……」

「え?」

「とりあえず今は行こう!」

我に返ったようにカオルさんが言い、頷くと俺たちは森の奥へと駆けだした。

◇

小鳥の声がさえずる崖の上で、俺たちは空を見上げる。

青い空に、薄く雲がたなびいている。その向こうに、息を呑むほど大きな、白い月が浮かんでいた。

「……つまり、話をまとめると……ここはいわゆる、異世界ってこと?」

「おそらく、そういうことに、……なるんだろうな。地球にあんな月はない」

気がついたらいた知らない森の中。見たことのない獣、そして、奇妙な光……。

とはいえ、地球上の環境が突然変化した可能性も考えられなくはない。変わったのは世界の方なのか、それとも俺たちが世界を移動したのか……現段階では、断定できない。

仮にもしここが地球であったとしても、これだけの変化が起きればそれはもう異世界のようなもので、どちらにせよあまり大差はないように思う。

そして、どうやら俺たちはここに来て不思議な力を得たらしかった。

ユウヤはイヤホンを外して耳を澄ますと、様々な声や音が聞こえると話した。カオルさんは、どうやら他人に触れて怪我や傷を治すことができるらしい。シズクさんは特に何も変わったことはないと言っていたが……。

俺はメガネをずらし、眼下にどこまでも広がる森を眺めた。視界はめまいを起こした時のように歪み、光ともいえない光が、波とも言えない波が、ぐるぐると満ちている。

俺は、なぜかメガネを外すことで、妙なものが見えるようになっていた。目に力を入れたりすると、見え方も変化する。

慣れれば、様々なものを見ることができるようになるのかもしれない。

いずれにしても、理解しがたい謎に満ちていたが、実際に身をもって経験すれば受け入れるしかなかった。

「……誰かがオレたちをこの世界に呼んだんだよ」

並んで立っていたシズクさんが言った。俺はメガネをもとに戻す。

「呼んだって……」

もしそうなら、やはりここは別の世界ということにもなる。

「シズクさんは何か知っているのか?」

「んー、全然。ただ……ここに来る前に、通って来た事を覚えてる」

「通って来た?」

カオルさんが尋ねる。

「それだけ」

シズクさんはそれ以上話そうとはしなかった。通って来たというのがよくわからないが、俺のあの奇妙な視界のように、言葉にしがたい感覚的なものだったのだろうか。

「ふぅん……よくわかんないけど、じゃあ、結局この世界が何なのかは謎なんだ」

「まぁ異世界くらいあっても不思議じゃないけどね」

「そ、そうなのかな……?」

二人のやり取りを聞きながら、俺も考えてみる。この世界には、狼に似た獣がいて、地球とよく似た植物が茂っている……それなら、俺たちに似た人間もいるのか?

もしもシズクさんが言う通り、誰かが俺たちを呼んだのなら……一体それは何のために? そしてそれは「誰」なんだ? なぜ、俺たちなのか。

……そこまで考えた時、ふと違和感が胸をよぎった。

「……雪架がいない」

ユウヤのつぶやきに俺ははっとする。

なぜ俺たちなのか――そして、俺たちだとしたら、なぜ、ユキカがここにいないのか?

ユキカは幼馴染みたいなものだった。

小学校に上がるよりも前に出会って以来、家族のように過ごしてきたし……俺とユウヤの従姉であるカオルさんと、今はその恋人であるシズクさんとも……これまでずっと、何かと五人で仲良くしてきた。

だから、この四人の間にユキカがいないということに……、何かあるべきものがなくなってしまったかのような、欠落を感じる。

違和感の正体はそれだった。

「ユキカちゃんなら、一緒にいたよ、さっきまで」

シズクさんは出し抜けにそんな風に言った。

「え?」と思わず問い返す。

「通って来た時。……確かに一緒にいた……けど」

シズクさんは少し記憶を探るような表情で陽の光を見上げていた。

「オレたちとは違う方へ行ったのが見えた」

それを聞いて、ユウヤはうーんと唸る。

「違う方へ……それなら……この近くにはいないってことなのかな?」

「この世界のどこか違う場所にいるのかもね」

「一人で……?」

ユウヤは少し考えるように視線を落としてから、バッと顔を上げた。

「探さなきゃ……!」

「だな」

「だね」

「そうだよねっ!」

四人の意見が一致する。俺たちがここに来た意味や、帰る方法など、調べなければいけないことは山ほどある。何もかも、分からないことだらけだ。だが……ユキカが今この世界のどこかで一人でいるなら、まずはユキカを見つけ出すことが第一だ。

「って言っても、どうしたらいいんだろ……」

ユウヤの途方に暮れた呟きはもっともだった。冷静に考えれば……まずはこの世界で生き延びなければならない。

「とりあえず、この森を出られないかな?」

「……何か、聞こえないかなあ……」

とイヤホンを外したユウヤは、うっと顔をしかめて、それから周囲を見渡す。もともとユウヤは人よりも耳がよかったが、それよりもさらに聴覚が向上しているなら、いったいどれくらいの音を聞き取れるのだろう。俺には想像もつかないが、負担は大きそうだった。

「……ん? んん?」

ユウヤは森の方に振り返った。

ざわざわと風が葉を巻き上げている。

「……ねぇ、みんな……」

「どうしたの?」

カオルが顔を覗き込むが、ユウヤは答えず、森の方を向いて完全に固まっていた。

「……あ」

とシズクさんが声を上げる。

「あ」

カオルさんも呟いた。

「あー……」

俺は息をついた。

木々の奥から……先ほどの獣が、二頭、三頭――いやもっといる――じっと木々の奥からこちらを覗き込んでいた。

背後は崖になっている。俺たちは完全に逃げ場を失っていた。

「ど、どうする……? 飛び降りる……?」

「いや、無理だろ……」

「あ、でも、私が治せるかもしれないしっ!」

「さすがに無茶じゃない?」

シズクさんに同意だった。まだ本当にそれが治癒の力なのか、条件はないのかどうか、程度もわからない。けれど、最終手段としてはそれしかないのか? 正直、かなり嫌ではあるが。

俺たちはじりじりと崖際まで下がる。パラパラと削れた岩のかけらが落ちていくのを目で追うと、崖の下まで数十メートルはあった。

「これは、無理そうだな……」

視線を戻すと、獣が木々の隙間から出てくる。目で数えると……少なくとも八頭はいる。

「でも――ユキカを探さなきゃ」

ユウヤの声は諦めていない。

「そうだよね、もちろん」

カオルさんが、しゃがんで地面の石を拾い上げた。

そうだ、俺たちは――いつだって諦めたりはしない。

その時ふと思い出した。遠い昔、野良犬に襲われたときのことだ。

あの時……俺たちは逃げ出さなかった。ユウヤも、俺の影から一歩踏み出して。俺たちは二人で犬を追い払ったのだ。思い出したところで、何の役にも立ちそうにない記憶だった。けれどその懐かしさに、場違いにも頬がほころぶのを感じる。

「……来世もまた会えるといいけどな」

と俺が言うと、ユウヤは噴き出した。

「あはは、うん、そうだね」

「なんの話? 来世の話? 私も混ぜてよねっ」

カオルさんが身を乗り出して、

「気楽だなあ……」

シズクさんは呆れたように肩をすくめる。

そして……。

『――でも、みんならしいよね』

そんなユキカの言葉が聞こえた気がして。

そうだ。

ユキカを見つけて、みんなで元の世界に帰るまで、諦めるわけにはいかない。

俺たちは覚悟を決めて獣の群れに向き合う。

獣たちが一斉に地面を蹴った。

――その時。

空から鋭い光線が降り注いだ。雨のように、次々と獣たちの額を貫いて、獣たちが倒れていく。

「え……?」

ほとんど無意識に、空を見上げた。

頭上に……人影が浮かんでいる。青い空を背景に、赤い髪が眩しい。――少年?

「……誰か、いる」

ユウヤの呟きに、俺も頷く。

獣たちは一匹残らず倒れ伏し、もう動く気配もない。

その手前に、人影はゆっくりと降り立った。

真っ赤な髪が風になびいて舞い上がる。

深い海のような瞳が俺たちを見て、にっこりと笑った。

「――異世界へようこそ、ってとこかな? 異世界人のみなさん」

明るく、少年らしいよく通る声が告げる。

どうやら、ひとまず一難は去って――次にやってきたのがまた一難ではない事を、今度も神に祈るしかなさそうだった。

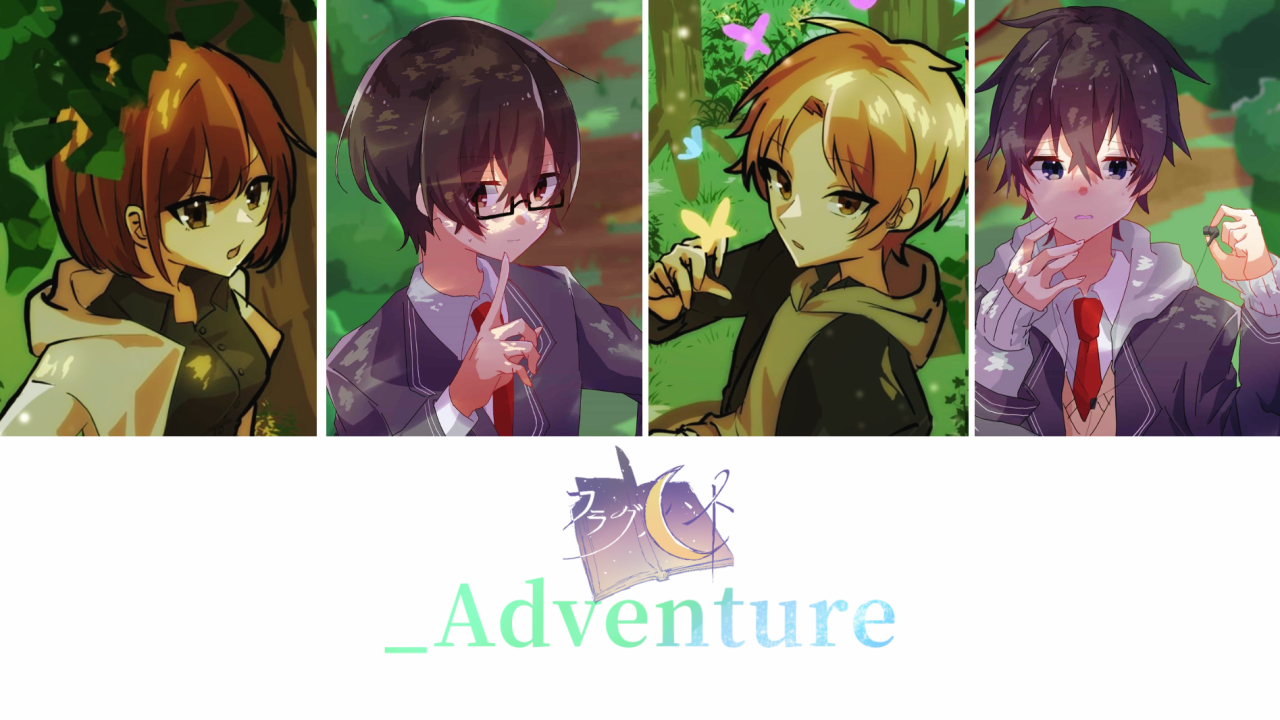

――『ようこそ、異世界へ』フラグメント_Adventure

chain story